Advertisement

Susahnya Buruh Murah Punya Rumah di Jogja

Kondisi permukiman warga di bantaran Sungai Gajah Wong yang membelah DIY antara Kabupaten Bantul (kiri) dan Kota Jogja (kanan) - Harian Jogja/Sunartono

Kondisi permukiman warga di bantaran Sungai Gajah Wong yang membelah DIY antara Kabupaten Bantul (kiri) dan Kota Jogja (kanan) - Harian Jogja/Sunartono

Advertisement

Warga Jogja semakin sulit memiliki rumah layak huni. Upah buruh yang jauh di bawah rata-rata nasional tak mampu mengimbangi kenaikan harga tanah gila-gilaan hingga 20 persen setahun di DIY yang memicu lonjakan harga rumah. Pemerintah harus serius mencegah warga DIY menjadi tunawisma. Berikut laporan wartawan Harian Jogja Bhekti Suryani dan Sunartono.

Tangan Suripah tergopoh-gopoh meraih botol obat bertuliskan huruf mandarin dari atas meja. Segera ia membuka penutup botol. Perlahan perempuan paruh baya itu menuangkan cairan obat ke dalam sendok dan langsung meminumkannya ke putrinya Angela yang masih duduk di kelas 3 SD.

Advertisement

Angela menangis menahan sakit saat berusaha minum obat, sambil memeluk bantal di lantai semen yang beralaskan tikar plastik. Bocah sembilan tahun itu sudah beberapa hari ini sesak napas. Bila cuaca mulai dingin, napasnya mulai berat.

Sejak balita, Angela divonis memiliki penyakit asma yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Penyakit bocah malang ini bertambah berat karena selama ini ia tinggal di rumah dengan kondisi seadanya sehingga rawan terkena masalah kesehatan, seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

“Biasanya kambuh kalau dingin atau kecapaian. Kebetulan sejak dia bayi saya ajak tinggal di sini,” kata Suripah menjelaskan kondisi kesehatan anaknya saat ditemui di tempat tinggalnya, Sabtu (8/10/2022) lalu.

Sebagai orang tua tunggal, Suripah harus banting tulang menghidupi keluarga. Sore itu, ia baru saja tiba di tempat tinggalnya di RT 53 RW 06 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Jogja. Sehari-hari, Suripah bekerja serabutan. Kadang jadi pekerja rumah tangga, mulai dari mencuci baju, membersihkan rumah hingga melayani pesanan makanan. Beberapa kali, Suripah sempat mencoba peruntungan berjualan beragam jenis makanan, tetapi sering merugi. Kini ia lebih memilih menawarkan jasa sebagai pekerja rumah tangga kepada orang yang membutuhkan.

Keluarga Suripah menempati bangunan semi permanen tanpa teras di atas tanah magersari (milik Kraton Jogja) sejak 2013 lalu. Bangunan selebar sekitar 3,5 meter dan panjang sekitar 9 meter itu berdindingkan bata yang tidak dihaluskan. Sedangkan atapnya berbahan asbes yang disangga batang bambu. Adapun ruangan dipisahkan menjadi tiga ruang dengan dua pintu masuk.

Paling ujung timur merupakan dapur dan kamar mandi ekstra sempit dengan lantai tanah yang dindingnya sebagian asbes. Bagian tengah dijadikan tempat tidur yang dilengkapi sebuah kasur busa. Sedangkan paling ujung barat dijadikan ruang tamu sekaligus tempat tidur dengan dipan kecil. Agar lebih nyaman, dua ruangan ini alasnya dibeton dan ditutup tikar plastik.

Di bagian depan bangunan terdapat halaman sempit dengan lebar sekitar dua meter yang digunakan untuk memarkir motor serta tempat sejumlah perkakas milik keluarga Suripah. Di rumah itu, ia tinggal bersama dua anaknya, yang satu duduk di bangku kelas 3 SD dan satunya lagi sudah dewasa.

Suripah merupakan salah satu dari ribuan warga di DIY dengan status masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tidak memiliki rumah layak huni. Sewa lahan sebagai tempat tinggalnya sekarang akan habis pada 2023 mendatang. Mau tidak mau, ia harus hengkang dan mencari tempat tinggal di tempat lain. Ia mengaku belum tahu akan pindah ke mana dan berharap agar pemerintah memberikan pertolongan.

Beli rumah? sangat mustahil baginya. Mimpi memiliki rumah seolah menjadi asa yang harus dipendamnya dalam-dalam. Suripah sudah berusaha mencari informasi kontrakan rumah sederhana di area Kota Jogja, namun rata-rata di atas Rp10 juta per tahun. Baginya sudah terlalu berat dengan hanya mengandalkan pekerjaan dengan penghasilan tak menentu. Ia tak mampu mengungkapkan kepastian berapa besar upah yang diperolehnya setiap bulan, namun memperoleh Rp2 juta dari hasil serabutan dalam sebulan, itu sudah nominal fantastis baginya.

“Semoga saja ada jalan untuk dapat tempat tinggal. Seperti saat ini karena sewa sudah mau habis, ya harus berfikir lagi mencari tempat tinggal, stres juga kadang tetapi harus saya jalani. Saya carinya yang sederhana saja,” katanya.

Selama tinggal di Jogja sejak puluhan tahun silam, ia sudah beberapa kali pindah rumah. Mulai dari indekos, menyewa hingga menempati rumah kosong. Sebagai penduduk ber-KTP Jogja, ia pernah merasakan program KMS (Kartu Menuju Sejahtera), meski saat ini tak lagi terdaftar. Perempuan kelahiran 1973 ini menyadari dampak negatif menempati rumah tidak layak huni. Bukan hanya risiko kesehatan yang mengancam, melainkan juga psikologi hingga sosial. Rumah yang sempit membuat anaknya yang masih SD tidak leluasa bermain di rumah. Dari sisi kesehatan, salah satu yang dirasakan adalah anaknya sampai saat ini masih sering sesak napas. Setiap hari anaknya harus tidur di atas kasur di lantai.

BACA JUGA: Polisi Pakai Gas Air Mata Kedaluwarsa di Kanjuruhan, TGIPF: Itu Pelanggaran!

Di tempat lain, seorang buruh yang bekerja di sebuah hotel di Jogja Aisyah Putri Savitri lebih beruntung dibandingkan Suripah. Perempuan yang biasa disapa Puput ini juga belum memiliki rumah mandiri meski sudah berkeluarga. Ia tinggal di sebuah indekos di kawasan Jalan Perjuangan, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Di indekos tersebut ia patungan dengan teman sesama pekerja masing-masing Rp750.000 per bulan untuk menyewa sebuah kamar berukuran sekitar 20 meter persegi, karena harga sewa satu kamar Rp1,5 juta.

Meski kamar mandi di luar, namun menurutnya indekos tersebut sedikit nyaman dibandingkan indekos di area Kota Jogja dengan harga yang sama. Sebelumnya ia sempat tinggal di indekos kawasan Jetis, Jogja dengan harga Rp550.000 per bulan dengan sebuah kamar berukuran enam meter persegi. Ukuran tersebut hanya cukup untuk menempatkan kasur busa tempat tidur sehingga ia tidak leluasa bergerak.

“Kalau sekarang itu sudah agak nyaman, tetapi saya mengajak teman biar agak ringan, harga Rp1,5 juta patungan jadi masing-masing Rp750.000, kalau dipakai bayar Rp1,5 juta bagi saya berat,” ucapnya.

Ini merupakan indekos yang keenam kalinya sejak ia bekerja pada 2013. Sejak itu hingga sekarang ia telah berpindah-pindah mulai dari kawasan UNY Karangmalang, Condongcatur dan Pogung Lor di Sleman, Bantul hingga Jetis Kota Jogja. "Kalau di area kota, kondisinya sempit, bahkan yang saya tempati di Jetis itu hanya cukup untuk kasur busa,” ucapnya.

Dari hasilnya bekerja di Jogja, Puput biasa mendapatkan gaji dengan rentang antara Rp3 juta hingga Rp4 juta sebulan. Jumlah itu sangat tergantung dengan ramai atau tidaknya tamu hotel. Buruh perhotelan memang memiliki kelebihan mendapatkan uang service atau layanan sesuai dengan jumlah tamu. Uang service ini menguntungkan terutama bagi pekerja baru yang biasanya hanya mendapatkan gaji setingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) selama beberapa bulan. Namun, Selama pandemi Covid-19, Puput dan pekerja hotel lainnya hanya menerima gaji maksimal Rp1,5 juta selama enam bulan karena tamu hotel sangat sepi. “Kalau enggak ada itu [uang service], ya kami sama seperti yang lain, karena gaji pokok kami rendah sesuai upah minimum,” ucapnya.

Keinginan untuk memiliki hunian sendiri yang layak telah lama ia idamkan. Beberapa kali ia menyurvei rumah bersubsidi, salah satunya dengan harga Rp150 juta di kawasan Bantul, namun ternyata rumah itu sudah laku terjual. Ia curiga rumah bersubsidi ini tidak tepat sasaran, dibeli oleh orang yang sudah memiliki rumah dan sekadar hanya untuk investasi dan tidak ditinggali. Jika ini yang terjadi, jelas ini tindakan culas. Di sisi lain, ia menemukan adanya bangunan rumah subsidi yang kadang kurang layak bangunannya.

BACA JUGA: Kelindan Agama dan Politik dalam Hoaks

Puput menjadi salah satu dari sekian banyak para aktivis buruh di Jogja yang berusaha untuk memperjuangkan agar buruh dengan penghasilan rendah dapat memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak. Pasalnya kata dia, harga tanah di Jogja terus melambung setiap tahun, bahkan setiap semester naik. Di kawasan luar Ringroad, harga tanah paling murah di atas Rp3 juta per meter persegi. Padahal UMP wilayah DIY tergolong kecil, hanya Rp1.765.500 pada 2021, jauh di bawah rata-rata UMP nasional sebesar Rp2.684.743.

Alhasil, sangat tidak sebanding antara pendapatan dengan jumlah yang akan dikeluarkan untuk membeli tanah atau mengangsur kredit rumah. “Sangat ingin punya rumah sendiri tetapi bujetnya belum sampai. Kami para buruh sudah sejak lama memperjuangan perumahan untuk para buruh namun belum terwujud,” katanya.

Minimnya upah dibandingkan dengan tingginya harga tanah dan rumah di DIY menjadi salah satu kendala bagi buruh untuk mendapatkan rumah layak huni. Baginya dengan gaji yang didapatkan, ia akan berfikir ulang ketika harus memiliki cicilan rumah dengan rentang Rp1 juta atau Rp2 jutaan per bulan. Pertimbangan lain adalah kondisi perusahaan. Ketika harus memiliki angsuran kredit perumahan, Puput khawatir jika sewaktu-waktu perusahaan memutus kontrak sehingga tidak memiliki pemasukan tetap. “Banyak yang harus dipertimbangkan ketika akan mengajukan kredit perumahan,” ucapnya.

Kondisi rumah Suripah di bilangan Umbulharjo, Jogja beberapa waktu lalu/Harian Jogja-Sunartono

Semakin Susah Punya Rumah Layak

Cerita Suripah dan Puput hanya potret kecil susahnya warga DIY yang belum memiliki hunian layak, akibat timpangnya pendapatan dan harga hunian. Harianjogja.com, mengumpulkan sejumlah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai akses terhadap hunian layak di DIY sepanjang 2015-2021. Hasilnya menunjukkan, persentase akses terhadap hunian layak di wilayah ini semakin mengecil dari tahun ke tahun. Artinya, warga Jogja semakin susah memiliki rumah layak huni. Pada 2015 misalnya, persentase akses terhadap hunian layak masih mencapai 98,77 persen atau hampir 100 persen warga DIY bisa mengakses hunian layak. Namun data terakhir 2021, persentase akses terhadap hunian layak melorot menjadi 85,15 persen. Berikut data lengkapnya dari tahun ke tahun:

.jpg)

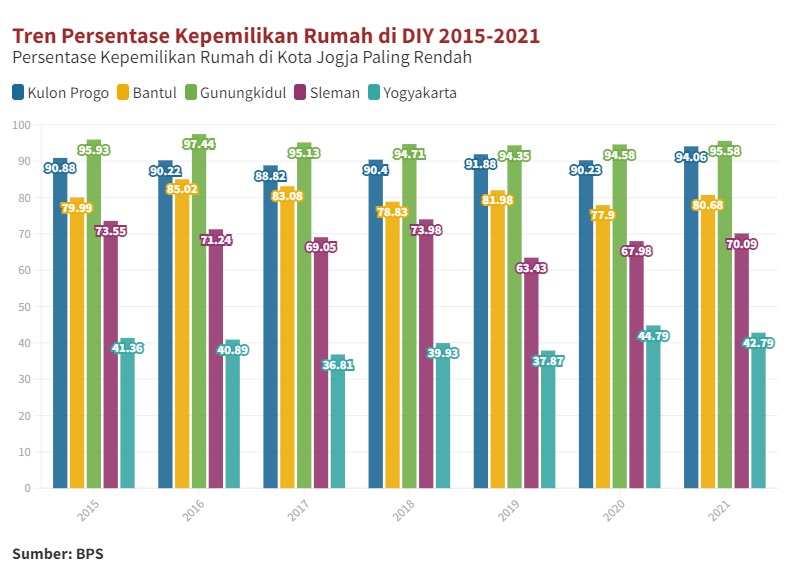

Dari sisi persentase kepemilikan rumah, Kota Jogja diketahui menjadi wilayah dengan kepemilikan rumah paling kecil dibanding daerah lainnya di DIY. Data ini masuk akal, karena wilayah ini menjadi pusat bisnis dan pendidikan di DIY yang menjadi tujuan banyak orang.

Harga Tanah Melambung

Salah satu penyebab semakin sulitnya warga di Jogja mengakses hunian layak ditengarai karena mahalnya harga properti yang tidak sebanding dengan pendapatan warga. Tingginya harga rumah di DIY diutarakan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DIY Ilham Muhammad Nur. Penyebabnya kata Ilham karena harga tanah di DIY yang naik gila-gilaan. “Setahun itu tanah di DIY naik sekitar 20 persen,” kata Ilham kepada Harianjogja.com beberapa waktu lalu.

Tingginya harga tanah diklaim Ilham menjadi pemicu pengembang di Jogja menaikkan harga jual rumah tiga hingga lima persen setiap tahunnya. Tanah selama ini menjadi komponen paling besar pemicu kenaikan harga rumah yakni sekitar 40 persen dibanding komponen lainnya seperti kenaikan harga bangunan dan inflasi.

BACA JUGA: Sekjen PDIP: Demokrasi Langsung Bikin Parpol Lebih Pragmatis

Ditambah lagi permintaan rumah di DIY cukup tinggi baik oleh penduduk lokal maupun warga luar DIY. Faktanya kata dia, backlog atau kekurangan rumah di DIY berdasar sensus pemerintah mencapai 250.000 unit saat ini. “Sebenarnya harga itu tergantung mekanisme pasar supply dan demand saja. Kalau permintaan tinggi, harganya pasti naik,” jelas dia.

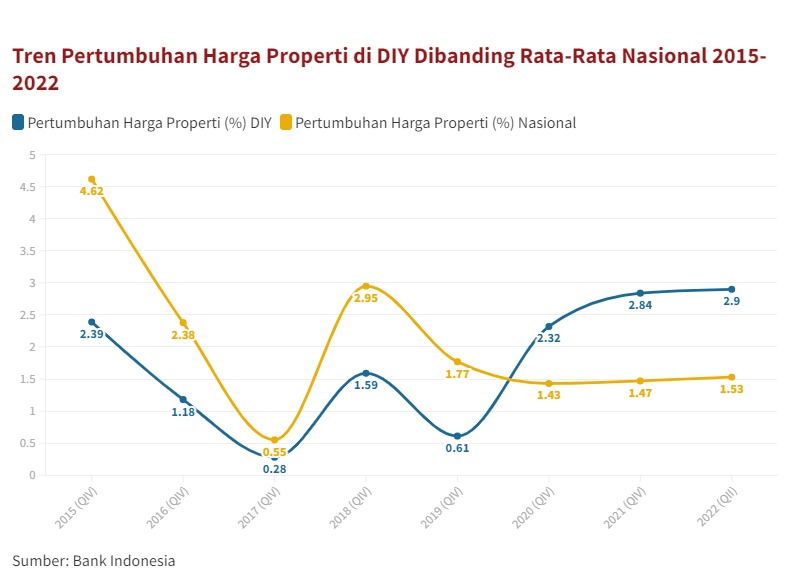

Harianjogja.com juga menemukan tren kenaikan harga properti di DIY yang melampaui rata-rata tren kenaikan harga properti di tingkat nasional dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dikumpulkan Harianjogja.com dari dokumen Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pertumbuhan harga properti di DIY cenderung naik. Berikut datanya:

Dari data tersebut terlihat pertumbuhan harga properti di DIY melambung tinggi melampaui angka nasional sejak 2019 hingga 2022.

Ihwal tingginya harga tanah dan tingginya permintaan rumah di DIY, REI punya analisa tersendiri. Di Jogja kata Ilham, luas wilayahnya tak seberapa bila dibanding daerah lain di Jawa, sementara permintaan rumah di wilayah ini sangat tinggi karena berbagai faktor.

“Karena di Jogja ini selain banyak wisatawan yang pernah ke sini dan merasakan Jogja, juga karena banyak mahasiswa berasal dari sini. Mereka kadang ingin reuni di Jogja dengan membeli rumah di sini, padahal mereka tidak tinggal di sini. Biasanya tujuannya untuk investasi atau pendidikan. Misalnya rumah untuk anaknya kuliah nanti,” ungkapnya.

Ada pula kata dia, warga Jogja yang tinggal dan bekerja di luar Jogja seperti Jakarta namun membeli rumah di Jogja. Biasanya rumah diinvestasikan untuk hari tua. Itu sebabnya, hampir separuh properti yang dipasarkan di DIY dibeli oleh warga dari luar. “Catatan kami sekitar 50-60 persen itu lokal [pembeli properti warga lokal], sisanya dari luar,” kata Ilham.

Saat ini Ilham menyebut, serapan terbesar rumah yang terjual berada di bawah harga Rp700 juta. Adapun rumah bersubsidi yang banyak diincar warga berpenghasilan rendah justru seret dari sisi pasokan.

BACA JUGA: Menangkal Hoaks Politik, Menggalang Kerja Kolaboratif

Tahun lalu, Ilham menyebut hanya terbangun sekitar 200 rumah bersubsidi di DIY dengan harga yang dipatok pemerintah sebesar Rp150.500.000. Seretnya pasokan rumah bersubsidi karena tak banyak pengembang yang tertarik membangun. Pasalnya, harga jual sebesar itu kata dia tidak mencukupi untuk modal membangun rumah karena harga tanah yang melambung di DIY. “Biasanya subsidi itu kan keringan pajak PPN, PPH itu subsidi untuk pengembang, lalu ke konsumen biasanya bunga kreditnya rendah. Tapi kalau harga tanahnya saja tinggi, enggak ada pengembang yang berani [membangun rumah bersubsidi],” papar dia.

Jumlah pasokan rumah bersubsidi berbanding jauh dengan rumah nonsubsidi. Ilham menyebut sebelum pandemi, REI yang beranggotakan sebanyak 110 developer mampu menjual hingga 3.000 hingga 4.000 rumah dalam setahun. Adapun saat ini, penjualan rumah masih bertahan di angka 2.000 hingga 2.500 unit dan perlahan mulai pulih seperti semula.

Ribuan rumah itu terbagi dalam sejumlah golongan. Selain rumah bersubsidi yang jumlahnya kecil (hanya terbangun sekitar 200 unit pada tahun lalu) seharga Rp150.500.000, lainnya adalah rumah golongan menengah seharga Rp450-an juta hingga rumah kategori mewah seharga hingga Rp2 miliar lebih atau 15 kali harga rumah bersubsidi.

Persoalan Struktural

Melimpahnya pasokan rumah nonsubsidi diakui Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi. Sejatinya kata Kirnadi, rumah yang dijual di DIY bertebaran, namun yang masalahnya rumah-rumah seharga Rp450-an juta hingga miliaran rupiah itu ibarat jauh panggang dari api, alias tak terakses masyarakat terutama buruh berpenghasilan rendah.

“Setiap perempatan jalan itu pasti ada iklan jual rumah, masalahnya kita punya akses [kemampuan] tidak untuk membeli rumah-rumah yang diiklankan di perempatan jalan itu,” kata Kirnadi.

Problemnya kata dia, adalah rendahnya upah buruh di DIY yang tidak sebanding dengan kenaikan harga rumah dan tanah di wilayah ini. Harga tanah menurutnya naik 10 hingga 20 persen setahun, sementara kenaikan upah buruh dipatok hanya 1-3 persen setahun.

“Karena di DIY UMP [Upah Minimum Provinsi] sangat kecil. Yang tertinggi Kota Jogja, tahun ini saja cuma Rp2,1 juta. Sedangkan untuk dapat rumah tidak mungkin upah 2.150.000 akan mampu dapat akses rumah, terutama di Kota Kogja. Sleman juga enggak mungkin. Ini problem struktural [upah buruh rendah] yang dibuat negara sehingga warga atau orang yang bekerja dan dia dapat upah cukup kecil itu enggak punya akses terhadap rumah layak Padahal itu hak yang dilindungi undang-undang. Tiap warga negara berhak dapat perumahan layak. Tapi secara struktural kita enggak bisa mendapatkan itu,” tegas Kirnadi.

BACA JUGA: BPK Periksa Pengelolaan Danais di Pemkot Jogja

Alhasil kata dia, mayoritas buruh berpenghasilan rendah tersebut tinggal di hunian seadanya. Sebagian kecil dari mereka beruntung. Ada yang masih tinggal bersama orang tua namun hidup beberapa kekeluarga dalam satu rumah, ada yang mampu beli rumah karena warisan atau hibah dari keluarga. Ada pula buruh yang berhasil memiliki rumah layak huni tetapi setelah bekerja lebih dari 10 tahun.

Namun sebagian besar mereka yang tak beruntung karena tak punya warisan, baru bekerja atau keluarga yang rumahnya tidak memadai dihidupi bersama, terpaksa mengontrak atau indekos di sekitar tempat mereka bekerja dengan kondisi hunian yang acap kali tak layak huni.

“Lihat saja kost-kost di sekitar pabrik di Giwangan kalau di Kota Jogja, atau pabrik-pabrik lain. Kondisi para buruh itu ya memprihatinkan. Jangankan bermimpi punya rumah layak dan beli rumah bagus, untuk menghidupi diri mereka sehari-hari saja susah,” tegas dia.

Rendahnya UMP di DIY bisa dilihat dari data yang tercatat di BPS. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021 misalnya, nilai UMP DIY selalu jauh di bawah rata-rata nasional. DIY bahkan rutin berada di nomor paling buncit alias upah terendah se-Indonesia. Berikut datanya.

.jpg)

Bila melihat grafis perbandingan UMP di DIY dan nasional terlihat kenaikan UMP paling tinggi pernah terjadi pada UMP 2016 yang naik dari 2015 sebesar 19,6 persen. Setelah itu, kenaikan UMP cenderung rendah dan terakhir pada UMP 2021 hanya naik 3,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan UMP saat ini kata dia, butuh waktu 20 hingga 30 tahun bagi buruh di DIY untuk dapat membeli rumah seharga Rp450-an juta.

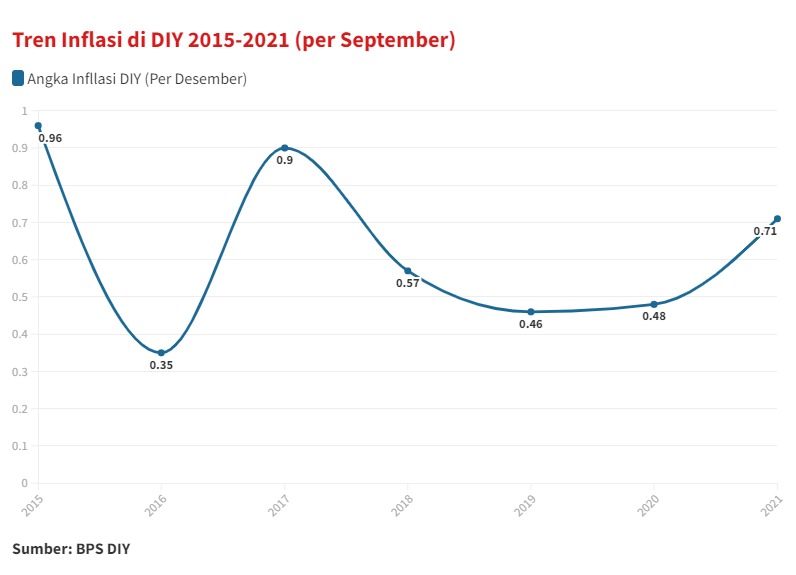

Di sisi lain, kenaikan inflasi setiap tahunnya juga turut mempersulit kondisi buruh di Jogja. Inflasi menyebabkan nilai uang terus menurun. Merujuk data yang dikumpulkan Harianjogja.com dari BPS, besaran angka inflasi di DIY terus berfluktuasi setiap tahunnya.

Kemiskinan, Ketimpangan dan Ancaman Tuna Wisma

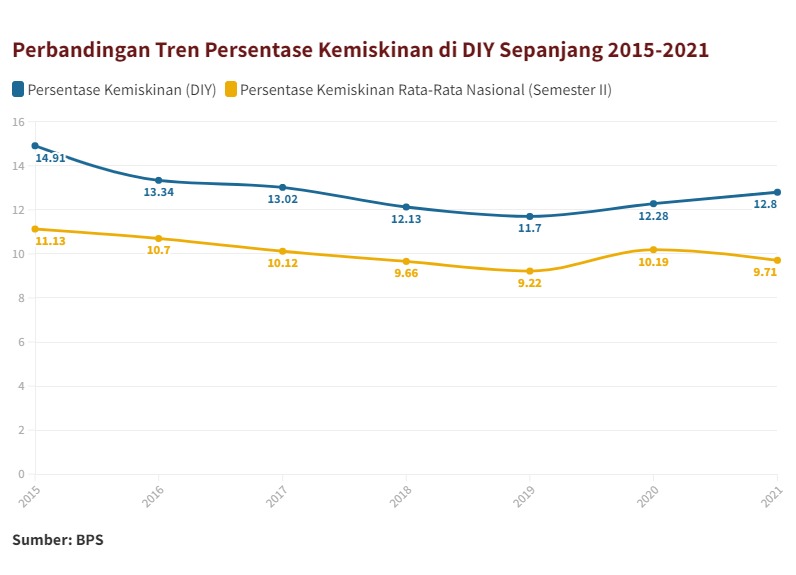

Potret buram kondisi buruh di DIY dan tingginya harga properti senyampang dengan kondisi kemiskinan serta ketimpangan di DIY. Merujuk data yang media ini kumpulkan dari BPS, persentase kemiskinan di DIY sepanjang 2015 hingga 2021 terus melampaui angka nasional. Berikut datanya.

Dari data di atas terlihat persentase kemiskinan di DIY naik turun dari tahun ke tahun, namun tetap berada di atas rata-rata nasional. Seperti diketahui persentase kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tak hanya persentase kemiskinan yang berada di atas rata-rata nasional, saat ini DIY juga mencatatkan rasio gini atau ketimpangan paling tinggi di Indonesia. Rasio gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh warga di DIY.

.jpg)

Dari data tersebut diketahui ketimpangan di DIY sejak 2015 hingga 2021 selalui melampaui rata-rata ketimpangan nasional. Angka ketimpangan paling tinggi terjadi pada 2015, 2018 dan 2021 yang mencapai rasio gini 0.44.

Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi menyebut, tingginya harga properti, tingginya ketimpangan dan kemiskinan serta rendahnya UMP di DIY merupakan ancaman nyata bagi generasi muda di DIY untuk tidak memiliki rumah alias tunawisma. Selama ini kata dia, sebagian kecil buruh dari generasi-generasi tua yang beruntung karena warisan atau hibah rumah dari keluarga masih bisa tinggal di rumah layak. Namun bagaimana dengan sebagian besar nasib buruh dari generasi-genari baru yang tak kebagian lagi warisan atau hibah.

“Semakin ke depan kan warisan rumah atau tanah semakin sedikit semakin habis. Sementara properti mahal tidak terbeli bagi buruh-buruh muda. Jadi ancaman tunawisma bagi generasi muda di DIY benar adanya. Ancaman tunawisma itu sudah di depan mata saat ini,” tegas Kirnadi.

Kawasan Kumuh dan Masalah Kesehatan

Semakin kecilnya akses terhadap rumah layak huni di DIY ditengarai telah menimbulkan persoalan serius baik dari sisi kesehatan dan sosial. Sulitnya akses terhadap hunian layak lebih jauh memaksa warga tinggal di rumah tidak layak huni yang seringkali berlokasi di kawasan-kawasan kumuh seperrti bantaran sungai. Kondisi ini menimbulkan dampak buruk antara lain masalah kesehatan, seperti yang dirasakan keluarga Suripah.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY per 2017 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) seluruh DIY tercatat 65.578 unit. Kemudian dilakukan penanganan pada tahun 2018 sebanyak 7.722 unit, tahun 2019 sebanyak 10.555 unit, tahun 2020 sebanyak 6.557 unit dan tahun 2022 sebanyak 4.700 unit.

BACA JUGA: Guru Tewas Diduga Dipukul Kakak Kandung, Pelakunya Pernah Dirawat di RS Ghrasia

Hingga 2022 ini jumlah RTLH seluruh DIY ada sebanyak 36.801 unit. Sedangkan untuk kawasan kumuh, berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh bupati dan wali kota, total kawasan kumuh DIY seluas 965,51 hektare. Adapun penanganan sebanyak 110,39 hektare di antaranya merupakan kewenangan Pemda DIY dan telah tuntas ditangani.

Di Kota Jogja, luas kawasan kumuh berdasarkan Perwal No.158/2021 tercatat sebanyak 114,7 hektare yang tersebar di 12 kecamatan, tertinggi di Umbulharjo dengan jumlah 22,90 hektare, disusul Tegalrejo 16,66 hektare dan Mantrijeron 16,44 hektare. Hanya dua kecamatan yang tidak memiliki kawasan kumuh yakni Kecamatan Kraton dan Pakulaman.

Ternyata tingginya luas kawasan kumuh di Kota Jogja berbanding lurus dengan tingginya sejumlah penyakit di kawasan tersebut seperti diare, Demam Berdarah Dengue (DBD), TBC dan penumonia pada balita.

Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Jogja yang dihimpun Harianjogja.com, selama lima tahun terakhir (2017-2022) di Kecamatan Umbulharjo tercatat paling banyak memiliki masalah kesehatan sebanyak 7.347 kasus, antara lain kasus diare, DBD, TBC dan pneumonia balita. Disusul Tegalrejo berada di urutan kedua dengan 3.923 kasus diare, DBD, TBC dan pneumonia balita. Klik data berikut.

Secara keseluruhan, data masalah kesehatan baik diare, DBD, TBC maupun pneumonia pada balita bisa dilihat di masing-masing kecamatan di Kota Jogja yang memiliki kawasan kumuh. Klik peta berikut:

Dari data itu terlihat, kawasan Umbulharjo dengan jumlah kasus kesehatan paling tinggi memiliki luas lahan kumuh paling besar di Kota Jogja atau sebanyak 22,90 hektare. Wilayah ini memiliki kepadatan penduduk kurang dari 400 jiwa per hektare.

Potensi masalah kesehatan karena hunian tidak layak juga diakui Sekjen ABY Kirnadi. Kondisi itu kata dia bisa ditemui di hunian para buruh di sekitar pabrik di Jogja seperti kawasan Giwangan. “Satu kamar itu kost misalnya dihuni dua hingga tiga orang, memang cukup memprihatinkan,” ujar Kirnadi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Emma Rahmi Aryani mengakui warga yang tinggal di wilayah kumuh berisiko terkena penyakit menular. “Masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh atau kurang layak akan meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit berbasis lingkungan, contoh diare, TB paru, leptospirosis, cacingan, penyakit kulit dan lain-lain,” katanya saat dimintai konfirmasi lewat ponselnya.

Ia mengimbau kepada warga yang tinggal di kawasan kumuh agar senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan tertib. Selain itu harus menjalankan lima pilar STBM, terdiri atas, tidak BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun pada air mengalir, pengelolaan air minum makanan dalam rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga.

Kabid Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY Setyarini Hestu Lestari menyatakan terkait luasnya kawasan kumuh yang berisiko menimbulkan penyakit menurutnya bisa saja terjadi. Akan tetapi ia mengklaim tidak sepenuhnya kawasan kumuh yang luas menyebabkan tingginya masalah kesehatan, karena kondisi kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan.

BACA JUGA: Polri: Bukan Gas Air Mata Penyebab Tewasnya Ratusan Aremania, tapi Berdesakan

“Memang luasanya kawasan kumuh itu bisa menjadi pemicu. Tetapi kalau ada intervensi dari penduduknya untuk selalu mengikuti PHBS tentu akan sedikit mengurangi [penularan]. Misalnya tempatnya memang kumuh tetapi masyarakatnya selalu menjaga kebersihan sehingga bisa mencegah penularan,” ujarnya.

Hunian Vertikal

Pemda DIY mengakui harga tanah di DIY yang naik gila-gilaan telah memicu lonjakan harga rumah yang sulit dijangkau warga miskin. “Tingginya harga tanah di DIY itu termasuk dalam survei Bappenas. Persoalan ini menjadi tantangan kami juga,” kata Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono saat diminta konfirmasi, Sabtu (8/10/2022).

Penyebab tingginya harga tanah ini karena DIY dinilai menarik bagi investasi terutama investasi skala kecil. Di sisi lain, banyak warga luar DIY yang ingin tinggal di Jogja meski di pinggiran. Sejalan dengan itu permintaan tanah menjadi sangat tinggi.

Tingginya harga tanah di DIY juga menjadi salah satu persoalan dalam penanganan program kawasan kumuh melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Permasalahan itu terangkum dalam laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur DIY periode 2022-2027. Namun sayangnya belum ada anggaran untuk mengembangkan hunian vertikal di perkotaan bagi MBR.

Menurut Beny Suharsono, Pemda DIY telah merancang berbagai cara menyiasati kondisi tersebut. Upaya jangka panjang yang dilakukan Pemda DIY antara lain, mengalihkan pembangunan perumahan dari tengah dan utara menuju ke selatan, agar muncul pusat pertumbuhan baru. Selanjutnya mendorong konsep pembangunan permukiman yang tidak lagi horisontal, melainkan ke arah hunian vertikal.

Akan tetapi Beny menilai mengubah kebiasaan masyarakat dari hunian horisontal atau rumah tapak ke hunian bertingkat bukan perkara mudah. “Karena mengubah culture itu susah, orang inginnya punya rumah memiliki halaman. Padahal harusnya sekarang diarahkan ke hunian vertikal ada sebutan apartemen dan sejenisnya. Kami tidak bisa mengendalikan tingginya harga tanah, karena seiring dengan permintaan. Bayangkan saja seperti di kawasan Malioboro dan sekitarnya itu bisa sampai 70 [Rp70 juta per meter], meski tidak ada tanah yang dijual,” katanya.

Langkah lainnya membuka akses daerah pinggiran sebagai daerah baru dan tempat permukiman dengan harga tanah yang terjangkau oleh MBR.

Dikonfirmasi terkait sulitnya bagi MBR seperti buruh untuk memiliki rumah, Beny menilai hal itu tidak hanya terjadi di kalangan buruh saja, namun juga PNS. Sangat sulit untuk membeli atau membangun rumah di area Kota Jogja. Oleh karena itu ke depan perlu diperbanyak model rusunawa, subsidi pembangunan rumah dan konsep bedah rumah untuk RTLH.

BACA JUGA: Baru Dilantik, Sultan Punya Program Kontrak 35.000 Hektare Tanah dengan Petani Jogja

“Kalau diukur teori ekonomi memang tidak sampai [gajinya untuk beli rumah], termasuk saya [sebagai PNS] kalau diukur ya tentu tidak bisa bikin rumah. Njenengan kan bisa lihat gaji saya berapa,” ucapnya.

Soal UMR DIY yang masih rendah, kata dia, merupakan hasil dialog tripartit melibatkan pekerja dan pengusaha. Jika UMR ditekan naik namun pengusaha tidak mampu membayar tentu menjadi masalah di kemudian hari. Di sisi lain dengan menaikkan UMR belum tentu dapat mempercepat keterjangkauan MBR untuk membeli rumah.

Solusi yang tepat kata dia dengan menyubsidi bunga kredit sehingga MBR ketika mengangsur kredit perumahan bunganya lebih rendah. “Yang paling memungkinkan adalah subsidi,” katanya.

Melambungnya harga tanah di DIY juga diamini oleh Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji. Sejumlah proyek pembebasan lahan untuk kepentingan umum yang menggunakan APBD DIY juga terkena dampak tingginya harga tanah sehingga pemerintah harus membayar mahal pembebasan lahan. Menurut Aji, sangat sulit menurunkan harga tanah di DIY. Sehingga alternatif bagi MBR adalah hunian vertikal seperti rusunawa dan membangun permukiman di luar kota dengan harga tanah yang terjangkau.

Terkait dengan buruh kesulitan memiliki rumah, kata Aji, alternatif lain bisa dilakukan, seperti rusunawa dengan sistem sewa beli. Disewa dengan waktu sekian tahun kemudian menjadi miliknya, agar di masa pensiun sudah memiliki rumah dengan status hak milik. “Tetapi di awal harus membebaskan lahan, kalau hunian vertikal kan tidak terlalu butuh banyak lahan. Tidak bisa menggunakan tanah kas desa dan sejenisnya,” ucapnya.

Terlalu Liberal

Mahditia Paramita, Direktur Eksekutif HRC Caritra, sebuah lembaga yang fokus pada isu perumahan menilai kebijakan perumahan di DIY terlalu liberal alias diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Akibatnya harga rumah dan tanah melambung tinggi dan tidak terakses warga berpenghasilan rendah.

Di sisi lain kata dia, warga lokal Jogja berpenghasilan rendah karena UMP yang minim harus bersaing dengan pembeli rumah yang berasal dari luar Jogja, yang notabene penghasilan maupun UMP-nya lebih tinggi. “Kalau disuruh bersaing ya enggak akan mampu beli rumah [warga lokal DIY dengan UMP minim]," ungkap Mahditia.

Untuk itu kata dia, tanpa intervensi negara, benang kusut persoalan perumahan di Jogja tidak akan pernah selesai. Intervensi yang dia maksud antara lain keberanian pemerintah membuat kebijakan dan program perumahan yang berpihak pada warga miskin.

Ia menyarankan pemerintah mengambil sejumlah opsi misalnya kebijakan membeli kawasan kumuh dan dijual kembali dengan harga rendah untuk penyediaan perumahan bagi warga miskin. “Kebijakan itu bisa ditempuh, misalnya penataan kawasan kumuh dengan membeli lahan oleh pemerintah. Jogja istimewa harusnya bisa melakukan kebijakan yang istimewa untuk warganya,” tegas Mahditia.

Opsi lainnya menurut dia, adalah dengan sistem “membekukan lahan”. Melalui kebijakan ini, pemerintah bisa menerbitkan aturan yang mengatur harga lahan di kawasan tertentu yang akan dijadikan perumahan untuk warga miskin agar pada tahun tertentu, harganya tidak naik karena spekulan atau mekanisme pasar.

BACA JUGA: Diupah Hanya Rp500 Ribu hingga Rp800 Ribu Sebulan, Puluhan PRT di DIY Malah Tak Dibayar

Sejumlah terobosan kata Mahditia harus diambil sejak dini sebelum masalah penyediaan rumah bagi warga kurang mampu di Jogja semakin berlarut-larut, mengingat keterbatasan tanah di wilayah ini yang jumlahnya makin mengecil. “Apalagi di Jogja ini orientasinya masih rumah horizontal [rumah tapak], bukan rumah vertikal [hunian bertingkat]. Mestinya sudah didorong ke sana untuk mengatasi akses terhadap hunian layak,” papar dia.

Solusi lainnya adalah kebijakan memanfaatkan rumah kosong, meniru apa yang dilakukan pemerintah kota di London. Di Jogja kata dia, bertebaran rumah kosong yang dibeli untuk investasi terutama oleh warga-warga luar DIY. Pemerintah menurutnya bisa menjembatani agar rumah-rumah kosong itu bisa diakses oleh warga DIY yang kurang mampu, dengan kebijakan dan bantuan pemerintah. “Ini [kebijakan memanfaatkan rumah kosong] juga butuh kerja sama pemerintah. Mereka yang tidak punya rumah dijamin pemerintah bisa tinggal di situ. Jadi tidak hanya ada istilah pemanfaatan lahan telantar tapi juga rumah telantar atau rumah kosong,” jelas dia.

Solusi Struktural

Kebijakan perumahan yang terlalu liberal dan menyerahkan ke mekanisme pasar juga diamini Sekjen ABY Kirnadi. Menurutnya, warga DIY tidak akan bisa lepas dari kesulitan memiliki akses perumahan layak tanpa campur tangan negara.

Pemerintah DIY kata dia semestinya berani mengadakan lahan untuk penyediaan rumah layak bagi buruh berpenghasilan rendah. Bantuan pengadaan lahan ini akan sangat membantu menurunkan harga jual rumah dan angsuran kredit perumahan. “Pemda kan punya banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengadaan rumah bagi buruh. Saat ini dunia properti sudah sangat liberal, sudah tidak bisa dikendalikan, kecuali warga disediakan tanah yang bisa diakses buruh,” tegas Kirnadi.

Selain penyediaan lahan, terpenting lagi kata Kirnadi adalah menyentuh persoalan struktural dan sistemik yakni menaikkan upah buruh secara layak. Kenaikan upah buruh akan berkorelasi pada upaya pengurangan kemiskinan hingga ketimpangan, selain membantu warga mengakses rumah layak.

BACA JUGA: Pertemuan di Batu Tulis, Jokowi Bantah Isu Megawati Lobi Nama Capres 2024

ABY menurutnya telah menyurvei berapa upah layak untuk warga DIY agar hidup lebih layak dan mampu mengakses perumahan layak huni. “Survei kami tahun kemarin minimal upah layak di Jogja itu Rp3.200.000 sampai Rp3.500.000 per bulan. Ketika hidup sudah layak, maka dia bisa berfikir dapat memiliki perumahan layak,” kata dia.

Adapun Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DIY Ilham Muhammad Nur mengusulkan agar pemerintah tidak hanya menyubsidi rumah bersubsidi. Namun juga menggelontorkan subsidi untuk rumah kelas menengah yang selama ini dijual seharga Rp450-an juta namun dianggap terlalu mahal.

Dengan subsidi, harga rumah kelas menengah bisa diturunkan menjadi Rp250 juta hingga Rp300 juta per unit. Selama ini bagi pengembang, membangun rumah kelas menengah lebih realistis karena memungkinkan untuk pembelian lahan. Beda halnya dengan rumah bersubsidi yang dipatok Rp150-an juta menurutnya tidak realistis atau tidak cukup untuk digunakan membeli lahan dan membangun rumah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Lainnya

Berita Pilihan

Advertisement

Advertisement

India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine

Advertisement

Berita Populer

- 108 Ribu Warga Gunungkidul Ditanggung BPJS APBD, Anggaran Capai Rp42 M

- Ancam Keselamatan, 200 Pohon Ring Road Bantul Jadi Target Tebang

- Teror Clurit Dini Hari di Bantul, Motor Pelaku Ditinggal di Jetis

- Penganiayaan Anak di Sumbergiri Ponjong Berujung Laporan Balik

- Atap Pengganti Tiba, Perbaikan Pasar Induk Godean Sleman Segera

Advertisement

Advertisement